Consécutivement aux bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, le 15 août 1945 à midi, les Japonais entendirent le Gyokuhon-hôsô (littéralement, "la Voix radiodiffusée du Joyau", le terme désignant ici l'Empereur) annoncer solenellement la capitulation du pays face aux États-Unis. Commencée quatorze ans plus tôt avec l'invasion de la Mandchourie, la guerre laisse derrière elle un pays exsangue, partiellement voire totalement détruit, privé de deux millions et demi de personnes mortes dans les conflits, et dont l'économie est en lambeaux. Pour la première fois de son histoire, le Japon va même connaître l'occupation de son propre territoire par les forces armées américaines. Il faut maintenant tout reconstruire, retrouver la confiance du monde mais aussi redonner aux habitants un toit, du travail et de l'espoir. A l'image du pays, c'est dans ce contexte que le manga, après des années de muselage dû aux pénuries et à la dictature des années Tôjô, allait lui aussi petit à petit ressuciter pour atteindre des niveaux de popularité inégalés jusqu'alors.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, le Japon est un pays durablement traumatisé par la défaite et les destructions engendrées par des années de bellicisme. La guerre n'a épargné personne : au front, les hommes ont connu Iwo Jima, Okinawa ; à l'arrière, femmes, enfants et anciens ont du faire face aux pénuries, aux bombardements et au rationnement des denrées de base. De nombreuses familles ont perdu un père, ou en ont retrouvé un autre traumatisé. La vision d'un monde marqué par la faillite des adultes trouve son écho dans le manga avec l'apparition du genre apocalyptique, néanmoins très tôt introduit dans les magazines de mangas à destination des plus jeunes dès leur relancement (en 1946). Bien que destiné à un public plus mature, le plus grand représentant du genre sera certainement "Akira", publié des décennies plus tard, en 1982.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, le Japon est un pays durablement traumatisé par la défaite et les destructions engendrées par des années de bellicisme. La guerre n'a épargné personne : au front, les hommes ont connu Iwo Jima, Okinawa ; à l'arrière, femmes, enfants et anciens ont du faire face aux pénuries, aux bombardements et au rationnement des denrées de base. De nombreuses familles ont perdu un père, ou en ont retrouvé un autre traumatisé. La vision d'un monde marqué par la faillite des adultes trouve son écho dans le manga avec l'apparition du genre apocalyptique, néanmoins très tôt introduit dans les magazines de mangas à destination des plus jeunes dès leur relancement (en 1946). Bien que destiné à un public plus mature, le plus grand représentant du genre sera certainement "Akira", publié des décennies plus tard, en 1982.

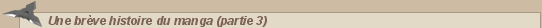

La guerre et l'occupation américaine sont l'occasion pour les Japonais d'opérer une profonde remise en question sur leur vision du monde. Hiroshima et Nagasaki ont par ailleurs dévoilé aux yeux du monde entier l'incroyable puissance meurtrière de la physique manipulée par l'Homme, et c'est également à cette époque qu'apparaissent les premières histoires de mechas, et d'aventure scientifique où un jeune héros met son savoir au service du bien commun. Des messages humanistes surviennent, et une nouvelle vague d'auteurs apparaît, emmenée par un certain Osamu Tezuka qui, après avoir connu ses premiers succès artistiques en magazine dès 1947, publie cinq ans plus tard le premier chapitre d'"Astro Boy", histoire d'un robot combattant la justice et défendant l'amour et la vie en harmonie.

La dictature et la pénurie du papier avait restreint la liberté et la créativité des dessinateurs. Cependant, dès 1946, la Kôdansha relança ses deux mensuels, "Shônen Club" et "Shôjô Club", publiés pour la première fois en 1914. Si le contenu avait en ce temps-là une visée plus éducative avec par exemple des reportages, les suppléments illustrés gratuits qui les agrémentaient ont bientôt dépassé la centaine de pages. Une tendance accrue par le contexte de baby-boom et qui se traduisit par une concurrence exacerbée entre les différents éditeurs : en 1950, pas moins de sept organismes différents, pour certains encore existants de nos jours (Kôdansha, Shôgakukan, Shûeisha...) s'affrontaient par magazines interposés.

Cependant le genre gagnait en popularité. Les auteurs disposaient de toujours plus de pages et avaient donc tout loisir de construire des histoires maniant un scénario plus complexe, divisé en chapitres à raison d'un par numéro, avec davantage de rebondissements et de profondeur dans la description des personnages. Le story manga était né. Mieux : avec la fin de l'occupation américaine, les auteurs jouissaient d'une liberté créatrice pleinement retrouvée, avec la possibilité désormais de publier à nouveau des histoires de guerre et de samouraïs, jusque là interdites pour des raisons de lutte contre le nationalisme.

C'est ainsi qu'en 1956, la Kôdansha et la Shôgakukan lancèrent simultanément "Shônen Magazine" et "Shônen Sunday", à des prix ridiculement faibles (30 yens !) pour inciter les collégiens à acheter ces magazines par le biais de leur argent de poche. La révolution ne s'arrêtait pas là, puisque ce furent les deux premiers hebdomadaires illustrés jamais publiés. A l'instar des adolescents, c'est à la même période que la barrière de l'âge tomba également chez les adultes avec le développement des mangas à leur usage, là encore suppléments de grands quotidiens nationaux tels qu'"Asahi Shinbun" qui prit l'habitude de proposer le "Asahi Graph".

Mais nombre de dessinateurs, en dépit de leur talent, voyaient pas toujours leurs planches retenues par les principales maisons d'édition, pour se faire ensuite publier dans un magazine à fort tirage. Il était alors courant, dans ce cas, de se faire publier directement sous forme de volumes reliés, lesquels étaient appelés les aka-hon (littérallement : "livres rouges"). Si cette alternative peut, de nos jours, nous sembler enviable, et pas moins prestigieuse que la publication dans un hebdomadaire, c'était en réalité loin d'être le cas à l'époque, avec des auteurs majoritairement sous-payés et une couleur, "aka", qui venait du reflet pris par le papier de mauvaise qualité utilisé en vieillissant. Livres populaires, ces aka-hon étaient ensuite distribués dans les librairies, mais aussi les bazars, voire les petits commerces pour une bouchée de pain. La précarité était bien souvent le quotidien des dessinateurs d'aka-hon.

Mais nombre de dessinateurs, en dépit de leur talent, voyaient pas toujours leurs planches retenues par les principales maisons d'édition, pour se faire ensuite publier dans un magazine à fort tirage. Il était alors courant, dans ce cas, de se faire publier directement sous forme de volumes reliés, lesquels étaient appelés les aka-hon (littérallement : "livres rouges"). Si cette alternative peut, de nos jours, nous sembler enviable, et pas moins prestigieuse que la publication dans un hebdomadaire, c'était en réalité loin d'être le cas à l'époque, avec des auteurs majoritairement sous-payés et une couleur, "aka", qui venait du reflet pris par le papier de mauvaise qualité utilisé en vieillissant. Livres populaires, ces aka-hon étaient ensuite distribués dans les librairies, mais aussi les bazars, voire les petits commerces pour une bouchée de pain. La précarité était bien souvent le quotidien des dessinateurs d'aka-hon.

Cependant, outre l'aspect plus ou moins lucratif de leurs activités, une différence majeure opposait dessinateurs réguliers de magazines et auteurs d'aka-hon. A la différence des précédents, les auteurs d'aka-hon n'étaient nullement soumis à une forme de censure imposée par la ligne éditoriale d'un journal, et jouissaient ainsi d'une liberté de création presque sans limites, y compris sur les thèmes les plus sombres, accordées à un style graphique dur et très chargé en noirs. En 1957, à l'initiative de Yoshihiro Tatsumi ("Coup d'éclat", "Une vie dans les marges"), un des contemporains et disciples de Tezuka, un nouveau terme fut créé pour désigner ces mangas d'auteur : le gekiga.

Les décennies 1950 et 1960 furent une période marquée par de nombreuses innovations graphiques décisives dans l'histoire du du manga. Bien que la naissance du manga moderne ne puisse attribuée à un seul homme, le "dieu du manga" Osamu Tezuka compta pour beaucoup dans le développement d'un nouveau style graphique, voire du manga moderne tel que nous le connaissons. Influencé par l'Occident et en particulier les films de Walt Disney de son enfance, Tezuka introduisit dans ses histoires un découpage narratif rythmé et audacieux, jouant beaucoup sur la forme et la disposition des cases sur la planche, donnant ainsi plus d'intensité à la scène qu'il voulait représenter. C'est également sous l'influence de Tezuka que naquirent personnages aux grands yeux, voire, aux expressions caricaturées, là encore pour donner plus de relief à la scène.

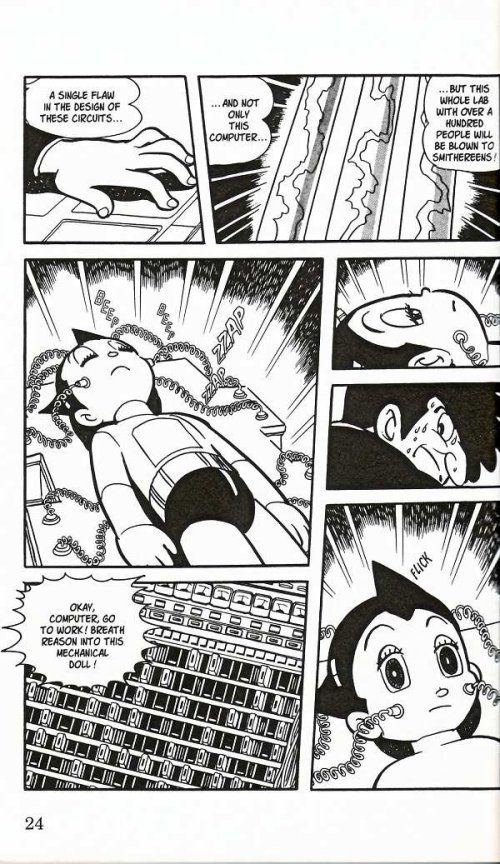

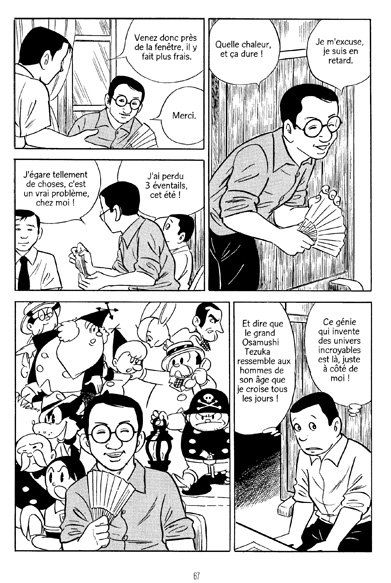

Si, de Tezuka, nous retenons surtout l'oeuvre prolifique d'un maître de la bande dessinée, et des chefs-d'oeuvre tels qu'"Astro Boy" (1952), "Phénix, l'oiseau de feu" (1956), "Black Jack" (1973), il est revanche assez peu connu que c'est au même homme que nous devons la découverte et l'éclosion de toute une génération d'auteurs entre lesquels Tezuka serva de lien. C'est à cette époque, lorsque Tezuka connut ses premiers succès en magazine, que le groupe du Tokiwasô, du nom de l'immeuble tokyoïte dans lequel Tezuka habita et travailla pendant deux ans, se forma. Ce groupe servit de lieu de rencontre entre de nombreux dessinateurs de talent, que Tezuka aida par la suite à percer en les recommandant à des éditeurs : Yoshihiro Tsuge ("L'homme sans talent"), Reiji Matsumoto ("Albator")... furent de ceux-là.

Il en fut de même pour le groupe du "Gekiga kôbô", "l'atelier de gekiga", initié à la fin des années 50 par Yoshihiro Tatsumi que Tezuka avait rencontré alors que celui-ci n'avait que 14 ans, avant de connaître ses premières heures de gloire une dizaine d'années plus tard. Le terme "gekiga", signifiant "histoire dramatique", résumait assez bien le genre d'histoire que l'on entendait créer : des mangas se distinguant par leur puissance et leur intensité émotionnelle, quitte à aborder les sujets les plus noirs. Ces sujets s'imprégnaient parfois de la vie des auteurs elle-même, tous issus d'une génération ayant connu la guerre, les rapatriements d'urgence et la misère, et c'est ainsi que le genre autobiographique fut popularisé. Cette mouvance rassembla néanmoins plusieurs mangakas classiques à succès tels que Tsuge, à nouveau, mais aussi Tetsuya Chiba qui débuta en 1968 son oeuvre culte, "Ashita no Joe".

La conjecture économique japonaise est alors très bonne. Le pays achève de se reconstruire de façon spectaculaire, en devenant la première puissance commerciale mondiale. L'industrie du manga est également florissante, d'autant plus que celui-ci profite des mouvements contestataires de la fin des années 60, des manifestants déclarant à cet effet "Nous sommes tous des Ashita no Joe !". Tezuka a d'ailleurs lancé quelques années plus tôt (en 1961) son propre studio d'animation, "Mushi Productions" et concurrence sévèrement "Tôei animation". Cependant, arrive 1973 et le premier choc pétrolier, qui se traduit par une crise économique mondiale. L'économie japonaise subit un coup d'arrêt et le manga avec elle. Comment le manga va-t-il réussir se redresser ?

Mikazuki